|

智能建筑的设计水平决定着它的价值,所采用的技术要先进成熟、经济合理、实用可靠,在系统设计和设备选型,要遵从标准,同时具有开放性和灵活性。但是目前国内很多智能建筑设计中,令人失望的是很多设计师仍然以产品为导向进行设计,智能建筑要真正发展,需要大家转变设计理念,从产品主导转向服务主导,从智能理念转向智慧理念。

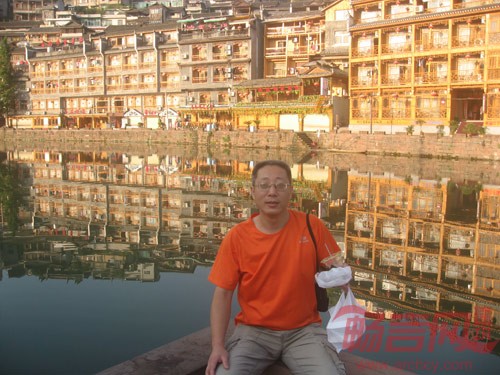

畅言网近期采访了筑博智能副总工程师蔡丹确,因为长期从事智能化建筑设计,他在访谈中对行业存在的问题分析非常透彻,多次流露出对行业现状深深的忧虑,他在斥责行业“可悲”和“停滞”的背后,是源于对这份事业的热爱,是期望唤起大家的改变,因为他明白只有改变才能有发展。

筑博智能副总工程师蔡丹确

畅言网:作为智能建筑领域的专业人士,您觉得什么样的建筑才是真正的智能建筑?

蔡丹确:这是一个与时代有关的问题,在智能建筑的初期,社会公认能够自动控制、具备通信手段的就是智能建筑;后来,国内谈智能建筑时言必说综合布线,而国外看待智能建筑是否节能,到现在我们有的建设单位一谈甲级写字楼就是配综合布线、仿佛国内的智能建筑就是一堆电线;到目前为止,起源于稳定性的研究,已经历了控制论、管理论、信息论、进入数字论时代,我认为现阶段,数字建筑才是真正的智慧建筑,我强调是智慧建筑而不是智能建筑。BIM、GIS系统的出现让数字建筑的概念清晰化了,传感网、物联网研究让智慧建筑成为可能,而我们这个行业远离数字化成果、徘徊于网络通信技术的门外,如果我们继续满足于以往不成功的成就,继续对数字化、物联网熟视无睹,整个行业的发展令人担忧。

畅言网:生态和智慧是未来城市发展的两个重点课题,智能建筑凭借得天独厚的优势,可以大有作为。您如何看待中国目前智能建筑发展现状以及未来前景?

蔡丹确:我对当前智能建筑的评价是技术裹足不前、落后却茫然无知、自我封闭而沾沾自喜,我不担心智能建筑的未来前景、社会发展与科技进步是不可逆转的,社会通信与交通技术的进步带动全球一致性、同质化发展。我担心现在的工程技术人员和智能化产品制造商,大浪淘沙总是无情的,新陈代谢总是先排泄调失能的细胞。

畅言网:您如何看待智能建筑和智慧城市的关系?

蔡丹确:这涉及两个概念的解释。其一,智能化是自动化和信息化结合的产物、充当一个服从命令听指挥的操作工人、其标志是系统集成,智慧化和是数字化和网络化结合的产物、承担一个自主管理的系统工程师角色,其标志是物联网的出现,随着物联网的成熟也就意味着智慧取代了智能,可见智慧是建立在智能的基础上的系统工程。提供对人的服务、对社会秩序的管理、智慧正是城市服务需要的功能,建筑提供满足人们需要的功能、提供人性化与便利性的服务、智能恰好是现阶段建筑服务功能,。在现阶段智慧城市的海量信息处理、云计算服务等基础还是智能建筑所无法承受之重。我认为,现阶段构建智慧社区是实现智能建筑与智慧城市的重要衔接点,把一些智慧城市的元素和功能通过社区去实现,智慧功能需要由城市来提供、通过智能建筑分配到人,智能建筑采集人的信息、汇集到智慧城市来处理。

畅言网:楼宇自控是智能建筑中很重要的部分,您觉得楼宇自控又有哪些发展趋势呢?

蔡丹确:我不认为楼宇自控是智能建筑的重要部分,历史证明自控是工艺的重要组成部分。在智能建筑的初期,由于风、水、电等专业不能提供其工艺系统的自控装置,智能化专业为了实现智能建筑功能而代行其职,采用DDC控制系统实现对整个建筑的机电控制。随着社会技术的进步,上述专业逐步完善其工艺系统的自控环节,智能化专业得以集中精力解决其本应着力的环节,切记信息时代的建筑是社会信息采集、加工、处理、应用的终端。

社会发展是专业化分工深化发展的过程,通风、空调、水电、照明等专业化自控系统替代DDC控制系统是个历史必然规律,从BAS到BMS过渡是分工的必然结果,从总线到网络化的变革也是BMS系统的必然过程。随着传感网与物联网技术的发展,“智慧的物”与“互联的网”结合,BMS/BAS系统凤凰盘涅,形成一个没有集成的智慧的楼宇管理系统,这个系统的重心将从自控操作转移到低碳运行上去。

畅言网:我国建筑智能化产品虽然取得了长足的进步,但还存在一些不足。您觉得存在哪些主要问题?应该如何解决?

蔡丹确:对于我国建筑智能化产品取得了长足进步的观点,我无法认同。

首先,以BMS为例,我们还在采用DCS集散控制系统、这是上个世纪80年代的技术。在新世纪初期,国外已经推出了FCS总线控制系统、代表技术EIB或类似的技术并没有在国内智能建筑上得到推广。当今时代,物联网技术发展已经形成了一个行业、很可惜的是我们的智能建筑厂家尚未触网。物联网开启了网络控制系统的时代、导致二化融合而形成了下一代生产力,我们的智能建筑行业落伍了。社会发展是一个专业化分工不断细化的过程,分工导致了平行的横向联系即合作、同时也形成了上下级的纵向关系即管理,DCS系统通过上下级的管理流程解决横向的合作流程、解决了控制风险集中的问题、但是并未解决合作风险集中的问题,FCS系统为现场控制器提供了相互之间直接联系的机制、实现了管理与合作的专业化分工、提高了系统效能与可靠性,物联网技术将现场控制单元智慧化、并且直接植入机电设备内部、形成“智慧的物”。此外,各国正在研发传感网,传感网正好医治传统智能化系统技术分割、系统分割的痼疾,与物联网相辅相成、可以为智能建筑提供一个无需集成系统的自成一体的智能化系统。我认为,研发智慧系统替代传统的智能系统,这是建筑智能化产品的必然发展之路。

其次,从控制技术的发展角度来看,我们经历了控制论、信息论、数字化时代,根据控制理论我们研发出测控系统、实现了智能建筑的自动化,根据信息理论我们研发出通信系统、实现了智能建筑的信息化,目前社会进入数字化时代、建筑行业研发了BIM建筑数字模型、地球物理专业研发了GIS地理信息模型,如何将数字技术融合到建筑智能化系统中,这是摆在我们面前的任务。

畅言网:您长期从事智能建筑科研、设计和工程开发工作。您曾主持或接触过设计智能建筑工程项目吗?给您留下深刻印象的有哪些工程?

蔡丹确:我也做过很多工程,还没有出现非常满意的作品,这些项目都是对眼前需求的一种妥协,这些项目对我而言都是一种遗憾。总结过去,我认为我的设计思路出错而导致的必然结果,比如说:设计前我们会跟建设单位沟通、业主希望配置或者不配置一些弱电系统、我们就按照业主的要求去做,现在看来,这是弱电设计思维、不是智能建筑设计思维、错误的思路导致了错误的结果。智能建筑是一个整体,它是根据建筑特质和功能需要、将不同程度的弱电系统有机组合起来,提供人性化、便利性、智慧型的服务功能,需要兼顾一个建筑物的近期与长期的使用需求,考虑到一部分智能化系统需要在项目建设周期实施、一部分智能化系统只能在项目使用周期配套、其中的一些智能化系统可以委托给专业技术公司投资建设与运行管理,这样才能完成一个真正的智能建筑设计。建设单位并不具备智能化专业的功底,他们会有一些片面而非全局的认识,一个专家放弃了自我技能盲从于甲方的是是而非的认知,这是我们设计人员自己违背了设计合同的契约精神。当然,建设单位有其利益与成本考量,我们可以提供完整的智能建筑设计成果、保障其长期利益,根据其要求选择工程招标范围、满足其眼前利益的诉求。

畅言网:作为建筑设计师或者电气工程师,在推动智能建筑在中国发展,我们承担了怎样的角色?在工作中应该如何推进智能建筑的发展?

蔡丹确:设计师介于制造商与用户之间,一方面设计师通过向制造商学习而获得新技术新知识、通过与建设单位的交流以及工程实践将新技术推向市场,另一方面设计师从建设单位获取社会需求以及技术应用的反馈信息、配合制造商改进与创新技术来实现社会进步,可见设计师是服务与需求之间的重要桥梁。

智能建筑是一个新生事物,在2000版智能化设计规范中,我们强调5A系统,主要基于产品角度出发,为建筑配套弱电系统,满足自控与通信需要。在2006版智能化设计规范中,我们强调集成系统,从建筑功能角度出发,根据建筑需求将若干弱电系统有机组合形成具有特定功能体系的智能化系统,解决人性化与便利性的问题。目前,社会可持续性发展对建筑提出了绿色、低碳、节能要求,要求我们在设计中充分考虑到建筑的社会属性,数字化是我们实现社会化的智能化系统的核心,服务意识是未来智能化设计的根本。从设计现状来看,我们绝大多数的设计成果还停留在产品阶段,从功能角度出发的设计成果还不多,基本缺乏服务型的设计理念,设计师如何从产品到服务的理念转变是当务之急。

智能化专业是一种机电配套设计专业,但是切记智能建筑的设计要求设计师具有建筑设计的思想。建筑设计通过形体组合与色彩搭配提供了一个建筑空间形态的设计成果,类似于建筑设计,智能化设计通过视频与音频信息的采集、传输、显示,形成一个丰满建筑空间的感知与认知功能,也就是通过创意提供一个建筑社会形态的设计成果。要求智能建筑设计师具有知识化、专业化、规范化的理论基础,智能建筑是一个现代交叉学科,涉及管理、自控、通信、声学、光学、人因工程学等多方面的专业知识,而我们大多数从业人员都是从自控专业出来的,要想做好智能化设计首先需要完善自己的交叉学科知识,建议社会多提供一些交叉学科的学习机会。而当前智能化设计的最大问题是规范化问题,很多设计师出身于施工单位、或集成单位,未经过设计院的基础培训,图纸缺乏规范化、标准性、实在是太业余了,许多人都不知道工程设计规范,导致现阶段智能化工程质量低劣。因此,我强调知识化、专业化、规范化,我要提醒诸位,智能建筑是个朝阳产业、有着巨大的社会需求,满足现在而裹足不前的人,很快就会被别人赶超、被社会淘汰。

畅言网:我国现行政策大力提倡节能减排,从智能建筑角度设计而言,您认为有哪些途径可以实现建筑的节能减排?

蔡丹确:关于节能减排,主要是从建筑与机电的效率、材料的再生利用、控制运输的碳成本、鼓励低碳行为模式等方面入手,这是目前国内绿色标准与境外绿色认证的一致观点,也是未来智能建筑应有的一种社会属性。建筑智能化系统基于建筑的空间、机电、功能环境,主要通过创新测控技术、改进系统投资与运行效能、提高系统对建筑的管理效率来实现一种低碳化的运行管理模式,这是一个系统工程,需要积累建筑的基础运行数据、构建智能建筑消耗资源的物理与数学模式、然后开发相应的专家系统。

就近期而言,我认为变频改造是自控专业对智能建筑的节能减排的贡献、是其他设备专业的成绩,智能化系统应从集成系统专业化、通信系统去铜化两个方面做出自己的贡献。我在集成系统专业化方面指的是利用现有测控系统分专业实现集成功能,通过挖掘系统效能而提升系统的整体性价比,不要为了集成而设置一个大一统的管理平台,造成多层级管理而浪费系统资源。通信系统去铜化是指顺应通信技术发展规律,利用光通信技术替代铜通信技术,通过降低项目的铜资源消耗量、以及光通信技术的低能耗来实现智能化专业对智能建筑的节能减排的贡献。

最后,我希望诸位同行反思一下,采用综合布线系统传输语音业务,是否符合中国国情、是否在浪费资源,我们曾经强调甲级写字楼就要求语音与数据全用超五类线。可是我发现,在国外豪华与奢华酒店中,其中那根用于语音通信的超五类线却连接了三部电话,而我们却用一个超五类线接一个电话,从浪费资源的角度来看我们是超级奢华了,可惜的是我们超级奢华的结果却是只能获得一部普普通通的电话功能。

|